La classe sur le terrain : une démarche scientifique |

I. Origine du volcanisme du massif central Elle correspond à deux facteurs : - L'affrontement des plaques africaines et eurasiennes. Il débute il y a 60 millions d'années et correspond à la naissance des Alpes : les contraintes imposées par la collision mais aussi par l'enfoncement de la racine dense de la lithosphère ont conduits à étirer et amincir la croûte terrestre tout autour. De grands fossés d'effondrement se sont alors formés : grabens de la Limagne et de Clermont-Ferrand comblés par une sédimentation "oligicène", entourés par des plateaux surélevés ou Horsts. |

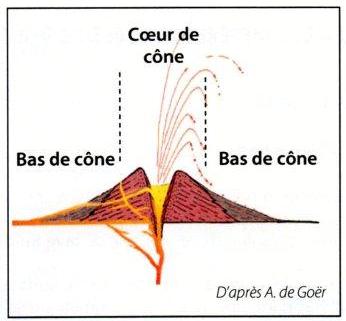

II. Les différents types de volcans, éruptions et produits A. Le cône 1. L'éruption Ils représentent 75% des volcans de la Chaîne des Puys. Ils sont caractérisés par un cratère au sommet et sont le résultat d'une éruption de lave fluide. Le magma d'origine asthénosphérique remonte et reste dans une cavité appelée chambre magmatique. L'ascension du magma dans ce cas est rapide (le magma est très chaud 1150 °C) ce qui ne permet pas aux gaz de "sortir" du magma. Par exemple la vapeur d'eau ne se sépare qu'à quelques centaines de mètres de profondeur, formant des bulles qui augmentent de taille avec la baisse de pression, atteignant plusieurs mètres de diamètre; 2. Les produits La majorité des fragments projetés sont contournés, hérissés d'aspérités, sans forme définie. Tous ces éléments sont bulleux, et sont qualifiés de scories ou de pouzzolane. La teinte normale des scories est noire ou gris sombre, mais par oxydation du pigment ferreux au contact de l'oxygène de l'air alors qu'ils sont encore à haute température (plus de 600°C), le fer des matériaux à faciès cœur de cône s'oxyde (Fe203) et acquiert une teinte rouge caractéristique. Sur la périphérie, trop froid pour s'oxyder, le fer conserve son état réduit (Fe304) et sa teinte originelle (scories à faciès « bas de cône »).

3. Structure interne du volcan Autour de la cheminée centrale du volcan de Lemptégy 2, des filons de lave (Dykes), véritables fuites de lave liquide, se sont insinuées dans les scories. Ces dykes sont sortis de manière radiale (en étoile) autour de la cheminée et se sont infléchis dans la direction Sud-Ouest, sans doute en raison de la plus grande pente. C'est probablement la réunion de tous ces filons qui a alimenté la coulée de lave du volcan Lemptégy 2, l'a déstabilisé et l'a égueulé.

Schéma de la structure interne de Lemptégy 2, d'après P Lavina. |

B. Le dôme 1. L'éruption Les dômes et les aiguilles sont engendrés par les magmas trachytiques, émis à des températures de 800 à 900°C, et très visqueux. Ces magmas montent très lentement dans les conduits, du fait de cette viscosité. Ils sont riches en gaz, et ces gaz ont de grandes difficultés à se séparer du liquide hôte. En général, l'éruption débute par une phase explosive très violente, qui peut correspondre à la libération des gaz magmatiques sous haute Dôme avec panache et nuée ardente pression, ou à la vaporisation explosive des eaux superficielles sous l'effet de la chaleur du magma. Puis suit une phase d'extrusion de la lave visqueuse. Celle-ci ne peut s'écouler ; elle s'accumule donc sur place sous forme d'un dôme. Parfois, la carapace solide du dôme ne peut contenir la pression interne. Elle cède alors, libérant un nuage de gaz magmatiques appelé nuée ardente ou coulée pyroclastique. 2. Les produits La nuée ardente contient en suspension gaz, blocs et cendres de trachyte (voire de rhyolite) encore chaudes (600 à 800°). Un tel mélange est plus dense que l'air. Il roule alors sur le sol, et se canalise dans les vallées à la manière d'un liquide, à une vitesse pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, si la dénivellation est importante.

|

C. Le maar Un magma (fluide ou visqueux) ascendant peut rencontrer une nappe phréatique, un lac ou une rivière. L'eau se vaporisant instantanément dans le sous-sol, d'énormes explosions s'en suivent. Elles pulvérisent au passage le socle granitique en un vaste et profond cratère. Ce volcan atypique est appelé maar. Par la suite, le cratère ainsi formé se comble d'eau de pluie ou de source (Lac Pavin, Gour de Tazenat) formant les célèbres lacs de cratères |

.III. Composition chimiques des laves Les laves sont classées selon leur viscosité (leur teneur en silice), ce qui conditionne leur couleur. Plus la lave est visqueuse au départ, plus elle contient de silice et, plus la roche est claire. Cette roche se nomme trachyte. Elle contient environ 65 % de silice. |

|